admin2

8 July 2013

Krieg und unmittelbare Nachkriegszeit in Schwand

Kindheitserinnerungen des bei Kriegsende gerade vierjährigen Pfarrerssohns Hermann Rusam und seiner Schwester Ilse Es liegt anscheinend in der menschlichen Natur, dass prägende Erinnerungen aus der Kindheit zu Wegbegleitern für das ganze Leben werden und im fortgeschrittenen Alter noch häufiger und intensiver vor das geistige Auge treten. Umso verständlicher wird dies, wenn die Erinnerungen gar noch mit einer der allerschlimmsten Perioden deutscher Geschichte verknüpft sind.

Es liegt anscheinend in der menschlichen Natur, dass prägende Erinnerungen aus der Kindheit zu Wegbegleitern für das ganze Leben werden und im fortgeschrittenen Alter noch häufiger und intensiver vor das geistige Auge treten. Umso verständlicher wird dies, wenn die Erinnerungen gar noch mit einer der allerschlimmsten Perioden deutscher Geschichte verknüpft sind.

Ich wurde in den Krieg hineingeboren (20. Januar 1941) und das Kriegsgeschehen gehörte zu den Selbstverständlichkeiten jener Zeit, ohne dass ich auch nur annähernd begriffen hätte, was Krieg wirklich bedeutet. Nicht vergessen werde ich allerdings, wie meine Mutter an Weihnachten 1944 mit besorgter Geste zu mir sagte, ich solle doch an meinen Patenonkel Siegfried denken (er war als Hauptmann an der italienischen Front eingesetzt). Auf meine Frage, wo er denn sei, bekam ich von meiner Mutter eine für mich völlig unbefriedigende Antwort, nämlich: „Im Bunker". Ich wusste doch gar nicht, was ein Bunker ist und wozu er gut war. Es war für mich schlimm, dass meine Mutter diese mich bedrängende Frage nicht in einer Art und Weise erklären konnte, die ich - ich war damals drei Jahre alt - halbwegs hätte verstehen können. Ich begriff nur, dass es sich um etwas Schlimmes, Bedrohliches handeln müsse. Das machte mich besorgt, hatte ich doch meinen Paten sehr gerne.

An die Bombengeschwader, die immer wieder über Schwand hinweg zogen, um Nürnberg in Schutt und Asche zu legen, kann ich mich nicht erinnern, wohl aber, dass mein Vater gelegentlich den Himmel sorgenvoll nach Tieffliegern absuchte. Erinnern kann ich mich aber, wie ich einmal das laute hilflose Heulen einer Frau durch das Dorf schallen hörte. Sie hatte wahrscheinlich gerade erfahren, dass ihr Sohn oder Mann gefallen sei. Dieses Leid ergriff mich sehr, ebenso die Nachricht, dass Tiefflieger Frau Vitzethum und ihre Kuh auf einem Acker erschossen hätten. Ich kannte ja Frau Vitzethum, spielte sie doch im Gottesdienst die Orgel. Da nun niemand sonst zur Verfügung stand, musste mein damals zwölf Jahre alter Bruder Gottfried als Organist einspringen. Meine Schwester Ilse erzählte mir erst kürzlich, dass manche Gottesdienstbesucher derart gerührt waren, als sie sahen und hörten, wie der kleine Pfarrerssohn so gewissenhaft und mit vollem Ernst seiner neuen Aufgabe nachkam, dass der eine oder andere sich eine Träne von den Augen abwischte.

Vor Frau Vitzethum spielte Oberlehrer Paulus die Orgel. Eines Tages eröffnete er meinem Vater, er könnte als überzeugter Nationalsozialist dieses Amt nicht mehr länger ausüben. Mein Vater war fassungslos. Einige Zeit war er nun beim Gottesdienst genötigt, immer wieder selbst zur Orgel zu eilen, um den Gemeindegesang zu begleiten.

Wann es genau war, kann ich nicht sagen. Jedenfalls luden eines Tages Lastkraftwagen Flüchtlinge mit Sack und Pack vor der Gastwirtschaft „Zum Schwan" ab. Es war traurig anzusehen. Die Leute saßen mit ihrer ganzen geretteten Habe zunächst dicht gedrängt beisammen, bis sie endlich auf die Häuser im Ort verteilt wurden. Auch das Pfarrhaus war schließlich voll mit Menschen belegt.

An der Straße nach Rednitzhembach wurde ein Haus von einer Bombe getroffen. Der Bombentrichter füllte sich rasch mit Wasser. Wir Kinder vom Dorf waren voller Erlebnisdrang und zogen neugierig hinaus, um uns das Geschehen zu betrachten. Der Gedanke, dass wir eigentlich dem Himmel danken sollten, dass nicht auch unser eigenes Haus von der Bombe getroffen wurde und uns dann schlimmstes Unheil hätte widerfahren können, lag uns völlig fern. Ich jedenfalls war damals noch viel zu klein, um die Bedrohung auch nur annähernd zu begreifen.

Direkt vor dem Pfarrhaus lag an der Straße ein kleiner Vorgarten, wo Anfang 1945 hunderte wunderschöner Schneeglöckchen wuchsen. Auf der Straße zogen immer noch deutsche Soldaten, oft in desolatem Zustand, vorbei oder es gingen Elendszüge von Kriegsgefangenen, Fremdarbeitern oder Flüchtlingen durch das Dorf. Mancher von ihnen musste von Kameraden gestützt werden. Sie alle gingen einem ungewissen Schicksal entgegen. Wir Pfarrerskinder, Gottfried, Ilse und ich, pflückten Blümchen ab und versuchten, jedem der vorbeikam, ein Schneeglöckchen in die Hand zu drücken. Der eine oder andere von den Vorüberziehenden war schon so abgestumpft, dass er nicht einmal mehr zu einer freundlichen Reaktion fähig war, andere aber waren so gerührt, dass ihnen Tränen in den Augen standen.

Direkt vor dem Pfarrhaus lag an der Straße ein kleiner Vorgarten, wo Anfang 1945 hunderte wunderschöner Schneeglöckchen wuchsen. Auf der Straße zogen immer noch deutsche Soldaten, oft in desolatem Zustand, vorbei oder es gingen Elendszüge von Kriegsgefangenen, Fremdarbeitern oder Flüchtlingen durch das Dorf. Mancher von ihnen musste von Kameraden gestützt werden. Sie alle gingen einem ungewissen Schicksal entgegen. Wir Pfarrerskinder, Gottfried, Ilse und ich, pflückten Blümchen ab und versuchten, jedem der vorbeikam, ein Schneeglöckchen in die Hand zu drücken. Der eine oder andere von den Vorüberziehenden war schon so abgestumpft, dass er nicht einmal mehr zu einer freundlichen Reaktion fähig war, andere aber waren so gerührt, dass ihnen Tränen in den Augen standen.Kurz vor Kriegsende kamen zwei deutsche Abiturientinnen, die an die Front mussten, zu uns. Sie baten meinen Vater, ihre beiden Rucksäcke mit privaten Sachen bei uns deponieren zu dürfen. Nach dem Krieg wollten sie ihr Gepäck wieder abholen. Dieser Bitte wurde entsprochen. Die Rucksäcke standen dann auf unserem Dachboden. Nach Kriegsende aber kam nur eine der Frauen wieder zurück. Von der anderen aber haben wie nie mehr etwas erfahren. Meine Eltern und Geschwister waren tief erschüttert.

Eines Tages ging es wie ein Lauffeuer um: „Die Ami kommen". Die Aufregung war groß und erfasste auch uns Kinder. Ich weiß noch, wie meine Eltern auf dem Dachboden des zum Pfarrhof gehörenden Schuppens schnell verschiedene Sachen versteckten. Ilse wusste noch zu erzählen, dass wir von „Stinzendörfers", gemeint ist die Müllerfamilie, mit der wir lebenslang befreundet waren, eine Milchkanne erhielten, in die wir Silberbesteck und einige Wertsachen hineinlegten. Versteckt wurde die Kanne dann in der Fachwerkscheune ganz hinten im Garten unter hohen Holzstößen.

Eines Abends, es war schon dunkel, klopfte es überraschend an der Haustür. Draußen stand völlig erschöpft Frau Fassold mit ihrer ganzen Familie. Sie war eine Freundin meiner Mutter aus der Zeit, als sie zusammen in der Lehrerbildungsanstalt in Erlangen studiert hatten. Fassolds waren gerade ausgebombt worden. Den ganzen Tag marschierten sie, ihre letzten Habseligkeiten auf einem Leiterwagen hinter sich herziehend, von Nürnberg nach Schwand. „Du bist die Einzige, zu der wir hinkönnen", sagte sie zu meiner Mutter". Sie waren dann mit ihren beiden Kindern etliche Zeit in einer Stube auf dem Dachboden untergebracht.

Bevor die Amerikaner in Schwand einrückten, hatten die Wirte Hans und Christof Hörl vom Sommerkeller, der gegenüber dem Sportplatz lag, ihrnen Weinkeller für die Bevölkerung geöffnet. Jeder konnte sich Wein holen, damit er nicht den Soldaten in die Hände fiel, war doch jedem bewusst, welches Unheil von betrunkenen und sich als Sieger fühlenden Soldaten ausgehen kann. Das Schauspiel, wie die Schwander eifrig den Wein in allen möglichen Gefäßen wegtrugen, soll Herr Fleischmann, ein Schwander Bürger der auch Wein bekommen hatte - Herrn Alfred Wenig verdanke ich diese eindrucksvolle Geschichte erzählt von Frau Bartsch - mit den Worten kommentiert haben: „Das 4. Reich fangt ja scho schö an". Auch meine Eltern hatten sich mit Wein eingedeckt. In unserer Küche stand nun eine große Wanne voll Rotwein, für den ich mich zu interessieren begann. Ich nahm ein Kaffeelöffelchen und testete und testete noch einmal und noch einmal. Als ich schließlich genug hatte, wollte ich zur Küchentür hinaus, schaffte dies aber nicht mehr und fiel im Vollrausch auf den Boden. In diesem Moment kam mein Vater zur Tür herein und schrie vor Schrecken laut auf. Es wundert mich eigentlich, dass ich mich trotz des Vollrausches noch an das Entsetzen meines Vaters erinnern kann. Dann aber hatte er wohl ganz rasch die Situation erfasst. Zur Ausnüchterung wurde ich ins Bett gesteckt.

Dann, es war der 17. April 1945, war es soweit. Die Amerikaner klopften an der Tür des Pfarrhauses. Sie benahmen sich sehr anständig. Meinem Vater trugen sie das Bürgermeisteramt an. Er lehnte das Anerbieten zwar ab, weil er in dieser schwierigen Zeit seine Aufgabe darin sah, für seine Gemeinde als Pfarrer zur Verfügung zu stehen; denn damals kamen viele Leute aus der Gemeinde zu persönlichen Gesprächen zu ihm. Mein Vater schlug den Nachbarn Freitag für das Bürgermeisteramt vor, das dieser dann etliche Jahre ausübte. Jahrzehnte später erzählte mir mein Vater, dass die Amerikaner durch Spitzel - oft waren es wohl deutsche Kommunisten - längst bevor sie in einem Dorf einmarschierten, genau wussten, wer im Ort sich als Nazi hervorgetan hatte und wer unbelastet war. Es dürfte ja in Schwand hinreichend bekannt gewesen sein, dass meine Eltern alles andere als Anhänger des Nationalsozialismus waren. Von meiner Mutter erfuhr ich einige Jahre vor ihrem Tod, ein nationalsozialistischer Spitzel hätte meinen Vater wegen einer für die Nazis unliebsamen Bemerkung in seiner Predigt angezeigt. Mein Vater wurde daraufhin bei der Polizei vorgeladen und sollte die Predigt mitbringen. In der Aufregung - nicht aus Berechnung - hatte er wohl die falsche Predigt eingesteckt. Diese war dann von den Nazis nicht zu beanstanden.

Meine Schwester und ich wissen auch, dass mein Vater durch einen Augenzeugenbericht von schlimmsten Verbrechen erfahren hatte, die im Osten von Deutschen begangen wurden. Darüber wurde selbstverständlich mit uns Kindern während der Nazi-Zeit nie ein Wort gesprochen. Zu groß wäre die Gefahr gewesen, dass wir Kinder uns vielleicht einmal hätten „verplappern" können.

Im Pfarrhaus waren einige Zeit auch Neger einquartiert. Als sie weiterzogen schenkten sie uns graue Decken, die für uns noch Jahre lang gute Dienste taten. Als gerade amerikanische Soldaten in unserer Küche frühstückten, nahm mich meine Mutter auf den Arm und ging mit mir in die Küche. Die Soldaten waren sehr kinderlieb und machten einige „Späßchen" mit mir.

Erinnern kann ich mich noch, dass in den letzten Zeitungen vor Kriegsende oft Abbildungen von Kampfhandlungen mit vielen Panzern zu sehen waren. Diese Bilder interessierten mich, spielte ich doch häufig „Panzer", indem ich zwei Stühle mit der Lehne gegeneinander stellte und dazwischen unseren Klavierhocker platzierte. Dann legte ich die grauen „Neger-Decken" über die Stühle und konnte nun meinen Panzer besteigen.

Da es damals kein Toilettenpapier gab, verwendeten wir Zeitungspapier, das zurechtgeschnitten im „Abort", wie man damals zu sagen pflegte, bereit lag. Als ich im Gespräch mithörte, dass allmählich auch das Zeitungspapier knapp würde, wollte ich mithelfen und halbierte mit einer Schere alle ausliegenden Zeitungsstücke, nicht unbedingt zur Freude der übrigen Familie.

Am 8. Mai 1945 war das Kriegsende gekommen und damit auch das Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. Als Vierjähriger hatte ich dieses wahrhaft welthistorische Ereignis nicht einmal zur Kenntnis genommen. Mir war im Grunde genommen ohnehin nicht so recht klar, was Krieg oder Frieden bedeuten sollte. Weiterhin grüßte ich freudig mit „Hei Hitler“. Dass das erste Wort eigentlich hätte „Heil" heißen müssen, wusste ich nicht. Mir gefiel dieser Gruß ausgesprochen gut, denn als leidenschaftlichem Briefmarkensammler war mir das Bild von Hitler von den Briefmarken her wohl vertraut und ich hatte es geradezu lieb gewonnen, und unter „Hei" stellte ich mir etwas besonders Lustiges vor. Mir fiel dann aber doch auf, dass ein Nachbar, als ich ihn - wie gewohnt - mit „Hei Hitler" grüßte, etwas eigenartig irritiert lächelte. Irgendwann begriff ich schließlich, dass dieser Gruß wohl nicht mehr so ganz in die Zeit passte.

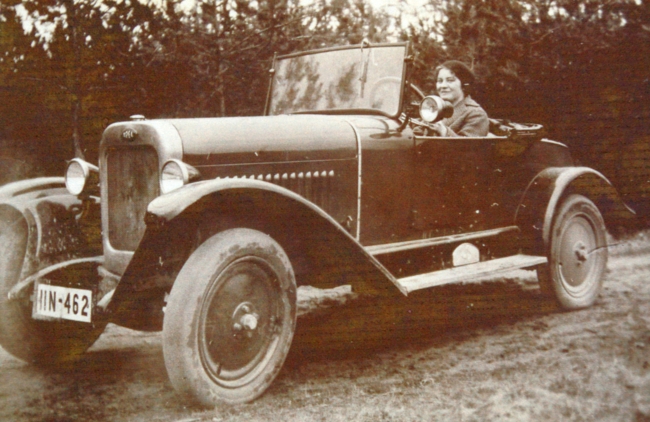

Rechts vom Pfarrhaus befand sich ein Schuppen, in dem zwei Fahrzeuge standen. Eines davon war ein Ford, den mein Großvater Michael Barthel schon Jahre vor dem Krieg seiner Tochter (d.h. meiner Mutter) geschenkt hatte. Nachdem es für Privatautos im Krieg keinen Treibstoffmehr gab, hatten meine Eltern das Auto ganz hinten im Schuppen abgestellt. Als die Amerikaner fragten, ob wir ein Auto hätten, bejahte mein Vater dies. Er sollte nun die Tür des Schuppens öffnen. Er hatte freilich dem Soldaten vorher nicht gesagt, dass dort auch der Leichenwagen stand. Kaum hatte der Amerikaner, der wohl recht abergläubisch war, den Leichenwagen gesehen, schlug er auf der Stelle die Tür wieder zu. Die Hausdurchsuchung hatte so ein rasches Ende gefunden. Das war gut für uns, hatten wir doch auf dem Dachboden des Schuppens einige Sachen versteckt.

Bald nach dem Einmarsch der Amerikaner führ ein großer Panzer vor diesem Schuppen auf. Überall im Ort wurde ausgerufen, dass die Bevölkerung sofort alle Waffen abzuliefern hätte. Mit recht gemischten Gefühlen beobachtete ich das Geschehen von einem Fenster des Pfarrhauses aus. So sah ich etwa, wie die „Kratzers-Buben" vom gegenüberliegenden Haus traurig ihr Luftgewehr ablieferten. Mir selbst war ziemlich bange, besaß ich doch ein kleines Holzgewehr. Dieses aber wollte ich auf gar keinen Fall hergeben. Und - voll Trotz, wenn auch mit recht schlechtem Gewissen - gab ich es auch nicht her.

Aus späteren Erzählungen habe ich erfahren, dass der Schwander Gendarmeriemeister Wilhelm Rück in Uniform und mit Hitlergruß den Amerikanern entgegengegangen war, in seinem Fanatismus bis zuletzt einem der größten Menschheitsverbrecher treu ergeben. Von Lehrer Paulus, Ortsgruppenleiter der NSDAP in Schwand, erzählte man, er sei von den Amerikanern im Nachthemd auf einen Jeep gesetzt und wie am Pranger durch das Dorf gefahren worden. Erst vor kurzem erfuhr ich durch eine alte Frau, die damals in Schwand wohnte, Paulus hätte beim Tod seiner Frau meinen Vater angefleht, ihr doch ein christliches Begräbnis zu geben. In welchem geistigen Zwiespalt lebte doch mancher während des Nationalsozialismus! Lehrer Georg Meier war, wie mir kürzlich sein Sohn Fritz erzählte, trotz des Drängens durch Paulus, mit dem er erhebliche Schwierigkeiten hatte, nicht Parteimitglied geworden. Gleichwohl war er in Schwand für die Schulung der Hitlerjugend zuständig. Nach dem Krieg wurde er von den Amerikanern gezwungen, Steine zu klopfen. Wenn ein Bekannter vorbei kam und ihn grüßte, erwiderte er diesen Gruß nicht, sondern schaute bewusst weg. Später durfte Meier wieder seinen Dienst antreten. Bei der Entnazifizierung waren Meier und mein Vater als Zeugen im Fall Paulus vorgeladen. Beide hatten vorher besprochen, für Paulus ein gutes Wort einzulegen, weil er doch immer wieder auch Bauern in der schwierigen Zeit geholfen hatte. Nach dem Verfahren reichte Paulus seinem Kollegen mit den Worten: "Meier, Sie sind doch ein anständiger Mensch", die Hand. Von meiner Schwester Ilse erfuhr ich, Paulus habe später öfter den Gottesdienst meines Vaters in St. Jobst besucht.

Aus späteren Erzählungen habe ich erfahren, dass der Schwander Gendarmeriemeister Wilhelm Rück in Uniform und mit Hitlergruß den Amerikanern entgegengegangen war, in seinem Fanatismus bis zuletzt einem der größten Menschheitsverbrecher treu ergeben. Von Lehrer Paulus, Ortsgruppenleiter der NSDAP in Schwand, erzählte man, er sei von den Amerikanern im Nachthemd auf einen Jeep gesetzt und wie am Pranger durch das Dorf gefahren worden. Erst vor kurzem erfuhr ich durch eine alte Frau, die damals in Schwand wohnte, Paulus hätte beim Tod seiner Frau meinen Vater angefleht, ihr doch ein christliches Begräbnis zu geben. In welchem geistigen Zwiespalt lebte doch mancher während des Nationalsozialismus! Lehrer Georg Meier war, wie mir kürzlich sein Sohn Fritz erzählte, trotz des Drängens durch Paulus, mit dem er erhebliche Schwierigkeiten hatte, nicht Parteimitglied geworden. Gleichwohl war er in Schwand für die Schulung der Hitlerjugend zuständig. Nach dem Krieg wurde er von den Amerikanern gezwungen, Steine zu klopfen. Wenn ein Bekannter vorbei kam und ihn grüßte, erwiderte er diesen Gruß nicht, sondern schaute bewusst weg. Später durfte Meier wieder seinen Dienst antreten. Bei der Entnazifizierung waren Meier und mein Vater als Zeugen im Fall Paulus vorgeladen. Beide hatten vorher besprochen, für Paulus ein gutes Wort einzulegen, weil er doch immer wieder auch Bauern in der schwierigen Zeit geholfen hatte. Nach dem Verfahren reichte Paulus seinem Kollegen mit den Worten: "Meier, Sie sind doch ein anständiger Mensch", die Hand. Von meiner Schwester Ilse erfuhr ich, Paulus habe später öfter den Gottesdienst meines Vaters in St. Jobst besucht.

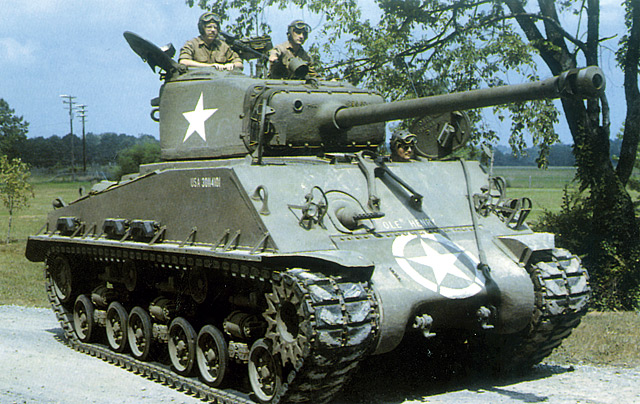

Bald nach Kriegsende fuhren schier endlos erscheinende Konvois amerikanischer Militärfahrzeuge durch Schwand. Riesige Panzer, einer hinter dem anderen, rollten direkt vor unserem Wohnzimmerfenster vorbei. Wie gebannt schaute ich diesem Schauspiel zu und fragte immer wieder begeistert: „Mama, gefallen denn Dir die Panzer nicht auch"? Ich konnte es damals einfach nicht verstehen, dass bei meiner Mutter keinerlei Begeisterung zu spüren war.

Noch lange stieß man immer wieder auf Spuren des Krieges: So lagen z. B. nördlich des Sportplatzes zahlreiche verrostete Stahlhelme herum. Ich kann mich auch noch genau erinnern, dass östlich der Straße nach Leerstetten mitten im Wald ein Gewehr (wohl ein Karabiner 98) an einem Baum lehnte. Vielleicht hat es ein Soldat dort bewusst zurückgelassen. Ständig wurden wir Kinder eindringlich davor gewarnt, ja nicht mit herumliegender Munition zu spielen.

Im Dorf lebten nun viele Flüchtlinge. Mit unserer Nachbarin, Frau Dachsbacher, die bei uns im Haushalt mithalf, und mit der wir freundschaftlich verbunden waren, hatten wir eine gemeinsame Katze, den „Pemper". Diesen liebte ich innig. Mit Entsetzen hörte ich nun eines Tages, dass einer der Flüchtlinge (da ich mich an seinen Namen nicht mehr erinnern kann, nenne ich ihn einfach Herrn X) Katzen fing, um sie zu verspeisen. Diese Geschichte bewegte mich so sehr, dass ich glaubte, sie jedem erzählen zu müssen. Eines Tages besserte ein Hafner bei uns den Wohnzimmerofen aus. Um auch diesem Mann die mich so bewegende Geschichte mitzuteilen, schimpfte ich den „Pemper", indem ich laut sagte: „Wenn du jetzt nicht sofort brav bist, gebe ich dich dem Herrn X, der frisst dich auf." Meine Eltern, die auch mit im Zimmer waren und dies mithörten, waren entsetzt, war doch ausgerechnet der Hafner, der gerade unseren defekten Ofen wieder herrichtete, der Flüchtling, der die Katzen schlachtete.

Bald darauf hatte sich „Pemper" nachts über den Fetttopf von Frau Dachsbacher hergemacht. Frau Dachsbacher war - wir lebten ja gerade in einer Notzeit, in der Fett außerordentlich wertvoll war - außer sich vor Wut. Sie packte „Pemper" und übergab die Katze Herrn X. der sie dann auch tatsächlich schlachtete. Mein Bruder Gottfried erzählte mir bald darauf, er habe das Fell zum Trocknen auf dem Zaun ausgespannt gesehen. Das verletzt eine Kinderseele zutiefst.

Zu den ebenfalls weniger schönen Erinnerungen gehört auch, dass unser Apfelbaum auf dessen prächtige Äpfel wir uns so freuten, eines Morgens völlig geleert war. Es schmerzte uns auch, dass die Täter doch mit großer Wahrscheinlichkeit Schwander waren. Diese plagte aber anscheinend doch das Gewissen so, dass sie mir bei einem Klassentreffen in Schwand Jahrzehnte später die Tat „beichteten".

Sehr gerne ging ich in den Kindergarten, wo meine Tante Wilhelmine als Kindergärtnerin tätig war. Ich war allerdings wohl nicht immer so ganz brav. In Erinnerung geblieben ist mir die Szene, wo ich eigens eine kleine Schere von zu Hause mitnahm, um meiner Tante, obwohl ich sie eigentlich recht gerne hatte, ein Loch in den Rock zu schneiden. Damit wollte ich mich anscheinend besonders hervortun.

Sehr gerne ging ich in den Kindergarten, wo meine Tante Wilhelmine als Kindergärtnerin tätig war. Ich war allerdings wohl nicht immer so ganz brav. In Erinnerung geblieben ist mir die Szene, wo ich eigens eine kleine Schere von zu Hause mitnahm, um meiner Tante, obwohl ich sie eigentlich recht gerne hatte, ein Loch in den Rock zu schneiden. Damit wollte ich mich anscheinend besonders hervortun.

Im Kindergarten traf ich auch Rosemarie Müller, deren Vater

Im Kindergarten traf ich auch Rosemarie Müller, deren Vater

Eines Tages ging es wie ein Lauffeuer um: „Die Ami kommen". Die Aufregung war groß und erfasste auch uns Kinder. Ich weiß noch, wie meine Eltern auf dem Dachboden des zum Pfarrhof gehörenden Schuppens schnell verschiedene Sachen versteckten. Ilse wusste noch zu erzählen, dass wir von „Stinzendörfers", gemeint ist die Müllerfamilie, mit der wir lebenslang befreundet waren, eine Milchkanne erhielten, in die wir Silberbesteck und einige Wertsachen hineinlegten. Versteckt wurde die Kanne dann in der Fachwerkscheune ganz hinten im Garten unter hohen Holzstößen.

Eines Abends, es war schon dunkel, klopfte es überraschend an der Haustür. Draußen stand völlig erschöpft Frau Fassold mit ihrer ganzen Familie. Sie war eine Freundin meiner Mutter aus der Zeit, als sie zusammen in der Lehrerbildungsanstalt in Erlangen studiert hatten. Fassolds waren gerade ausgebombt worden. Den ganzen Tag marschierten sie, ihre letzten Habseligkeiten auf einem Leiterwagen hinter sich herziehend, von Nürnberg nach Schwand. „Du bist die Einzige, zu der wir hinkönnen", sagte sie zu meiner Mutter". Sie waren dann mit ihren beiden Kindern etliche Zeit in einer Stube auf dem Dachboden untergebracht.

Bevor die Amerikaner in Schwand einrückten, hatten die Wirte Hans und Christof Hörl vom Sommerkeller, der gegenüber dem Sportplatz lag, ihrnen Weinkeller für die Bevölkerung geöffnet. Jeder konnte sich Wein holen, damit er nicht den Soldaten in die Hände fiel, war doch jedem bewusst, welches Unheil von betrunkenen und sich als Sieger fühlenden Soldaten ausgehen kann. Das Schauspiel, wie die Schwander eifrig den Wein in allen möglichen Gefäßen wegtrugen, soll Herr Fleischmann, ein Schwander Bürger der auch Wein bekommen hatte - Herrn Alfred Wenig verdanke ich diese eindrucksvolle Geschichte erzählt von Frau Bartsch - mit den Worten kommentiert haben: „Das 4. Reich fangt ja scho schö an". Auch meine Eltern hatten sich mit Wein eingedeckt. In unserer Küche stand nun eine große Wanne voll Rotwein, für den ich mich zu interessieren begann. Ich nahm ein Kaffeelöffelchen und testete und testete noch einmal und noch einmal. Als ich schließlich genug hatte, wollte ich zur Küchentür hinaus, schaffte dies aber nicht mehr und fiel im Vollrausch auf den Boden. In diesem Moment kam mein Vater zur Tür herein und schrie vor Schrecken laut auf. Es wundert mich eigentlich, dass ich mich trotz des Vollrausches noch an das Entsetzen meines Vaters erinnern kann. Dann aber hatte er wohl ganz rasch die Situation erfasst. Zur Ausnüchterung wurde ich ins Bett gesteckt.

Dann, es war der 17. April 1945, war es soweit. Die Amerikaner klopften an der Tür des Pfarrhauses. Sie benahmen sich sehr anständig. Meinem Vater trugen sie das Bürgermeisteramt an. Er lehnte das Anerbieten zwar ab, weil er in dieser schwierigen Zeit seine Aufgabe darin sah, für seine Gemeinde als Pfarrer zur Verfügung zu stehen; denn damals kamen viele Leute aus der Gemeinde zu persönlichen Gesprächen zu ihm. Mein Vater schlug den Nachbarn Freitag für das Bürgermeisteramt vor, das dieser dann etliche Jahre ausübte. Jahrzehnte später erzählte mir mein Vater, dass die Amerikaner durch Spitzel - oft waren es wohl deutsche Kommunisten - längst bevor sie in einem Dorf einmarschierten, genau wussten, wer im Ort sich als Nazi hervorgetan hatte und wer unbelastet war. Es dürfte ja in Schwand hinreichend bekannt gewesen sein, dass meine Eltern alles andere als Anhänger des Nationalsozialismus waren. Von meiner Mutter erfuhr ich einige Jahre vor ihrem Tod, ein nationalsozialistischer Spitzel hätte meinen Vater wegen einer für die Nazis unliebsamen Bemerkung in seiner Predigt angezeigt. Mein Vater wurde daraufhin bei der Polizei vorgeladen und sollte die Predigt mitbringen. In der Aufregung - nicht aus Berechnung - hatte er wohl die falsche Predigt eingesteckt. Diese war dann von den Nazis nicht zu beanstanden.

Meine Schwester und ich wissen auch, dass mein Vater durch einen Augenzeugenbericht von schlimmsten Verbrechen erfahren hatte, die im Osten von Deutschen begangen wurden. Darüber wurde selbstverständlich mit uns Kindern während der Nazi-Zeit nie ein Wort gesprochen. Zu groß wäre die Gefahr gewesen, dass wir Kinder uns vielleicht einmal hätten „verplappern" können.

Im Pfarrhaus waren einige Zeit auch Neger einquartiert. Als sie weiterzogen schenkten sie uns graue Decken, die für uns noch Jahre lang gute Dienste taten. Als gerade amerikanische Soldaten in unserer Küche frühstückten, nahm mich meine Mutter auf den Arm und ging mit mir in die Küche. Die Soldaten waren sehr kinderlieb und machten einige „Späßchen" mit mir.

Erinnern kann ich mich noch, dass in den letzten Zeitungen vor Kriegsende oft Abbildungen von Kampfhandlungen mit vielen Panzern zu sehen waren. Diese Bilder interessierten mich, spielte ich doch häufig „Panzer", indem ich zwei Stühle mit der Lehne gegeneinander stellte und dazwischen unseren Klavierhocker platzierte. Dann legte ich die grauen „Neger-Decken" über die Stühle und konnte nun meinen Panzer besteigen.

Da es damals kein Toilettenpapier gab, verwendeten wir Zeitungspapier, das zurechtgeschnitten im „Abort", wie man damals zu sagen pflegte, bereit lag. Als ich im Gespräch mithörte, dass allmählich auch das Zeitungspapier knapp würde, wollte ich mithelfen und halbierte mit einer Schere alle ausliegenden Zeitungsstücke, nicht unbedingt zur Freude der übrigen Familie.

Am 8. Mai 1945 war das Kriegsende gekommen und damit auch das Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. Als Vierjähriger hatte ich dieses wahrhaft welthistorische Ereignis nicht einmal zur Kenntnis genommen. Mir war im Grunde genommen ohnehin nicht so recht klar, was Krieg oder Frieden bedeuten sollte. Weiterhin grüßte ich freudig mit „Hei Hitler“. Dass das erste Wort eigentlich hätte „Heil" heißen müssen, wusste ich nicht. Mir gefiel dieser Gruß ausgesprochen gut, denn als leidenschaftlichem Briefmarkensammler war mir das Bild von Hitler von den Briefmarken her wohl vertraut und ich hatte es geradezu lieb gewonnen, und unter „Hei" stellte ich mir etwas besonders Lustiges vor. Mir fiel dann aber doch auf, dass ein Nachbar, als ich ihn - wie gewohnt - mit „Hei Hitler" grüßte, etwas eigenartig irritiert lächelte. Irgendwann begriff ich schließlich, dass dieser Gruß wohl nicht mehr so ganz in die Zeit passte.

Rechts vom Pfarrhaus befand sich ein Schuppen, in dem zwei Fahrzeuge standen. Eines davon war ein Ford, den mein Großvater Michael Barthel schon Jahre vor dem Krieg seiner Tochter (d.h. meiner Mutter) geschenkt hatte. Nachdem es für Privatautos im Krieg keinen Treibstoffmehr gab, hatten meine Eltern das Auto ganz hinten im Schuppen abgestellt. Als die Amerikaner fragten, ob wir ein Auto hätten, bejahte mein Vater dies. Er sollte nun die Tür des Schuppens öffnen. Er hatte freilich dem Soldaten vorher nicht gesagt, dass dort auch der Leichenwagen stand. Kaum hatte der Amerikaner, der wohl recht abergläubisch war, den Leichenwagen gesehen, schlug er auf der Stelle die Tür wieder zu. Die Hausdurchsuchung hatte so ein rasches Ende gefunden. Das war gut für uns, hatten wir doch auf dem Dachboden des Schuppens einige Sachen versteckt.

Bald nach dem Einmarsch der Amerikaner führ ein großer Panzer vor diesem Schuppen auf. Überall im Ort wurde ausgerufen, dass die Bevölkerung sofort alle Waffen abzuliefern hätte. Mit recht gemischten Gefühlen beobachtete ich das Geschehen von einem Fenster des Pfarrhauses aus. So sah ich etwa, wie die „Kratzers-Buben" vom gegenüberliegenden Haus traurig ihr Luftgewehr ablieferten. Mir selbst war ziemlich bange, besaß ich doch ein kleines Holzgewehr. Dieses aber wollte ich auf gar keinen Fall hergeben. Und - voll Trotz, wenn auch mit recht schlechtem Gewissen - gab ich es auch nicht her.

Aus späteren Erzählungen habe ich erfahren, dass der Schwander Gendarmeriemeister Wilhelm Rück in Uniform und mit Hitlergruß den Amerikanern entgegengegangen war, in seinem Fanatismus bis zuletzt einem der größten Menschheitsverbrecher treu ergeben. Von Lehrer Paulus, Ortsgruppenleiter der NSDAP in Schwand, erzählte man, er sei von den Amerikanern im Nachthemd auf einen Jeep gesetzt und wie am Pranger durch das Dorf gefahren worden. Erst vor kurzem erfuhr ich durch eine alte Frau, die damals in Schwand wohnte, Paulus hätte beim Tod seiner Frau meinen Vater angefleht, ihr doch ein christliches Begräbnis zu geben. In welchem geistigen Zwiespalt lebte doch mancher während des Nationalsozialismus! Lehrer Georg Meier war, wie mir kürzlich sein Sohn Fritz erzählte, trotz des Drängens durch Paulus, mit dem er erhebliche Schwierigkeiten hatte, nicht Parteimitglied geworden. Gleichwohl war er in Schwand für die Schulung der Hitlerjugend zuständig. Nach dem Krieg wurde er von den Amerikanern gezwungen, Steine zu klopfen. Wenn ein Bekannter vorbei kam und ihn grüßte, erwiderte er diesen Gruß nicht, sondern schaute bewusst weg. Später durfte Meier wieder seinen Dienst antreten. Bei der Entnazifizierung waren Meier und mein Vater als Zeugen im Fall Paulus vorgeladen. Beide hatten vorher besprochen, für Paulus ein gutes Wort einzulegen, weil er doch immer wieder auch Bauern in der schwierigen Zeit geholfen hatte. Nach dem Verfahren reichte Paulus seinem Kollegen mit den Worten: "Meier, Sie sind doch ein anständiger Mensch", die Hand. Von meiner Schwester Ilse erfuhr ich, Paulus habe später öfter den Gottesdienst meines Vaters in St. Jobst besucht.

Aus späteren Erzählungen habe ich erfahren, dass der Schwander Gendarmeriemeister Wilhelm Rück in Uniform und mit Hitlergruß den Amerikanern entgegengegangen war, in seinem Fanatismus bis zuletzt einem der größten Menschheitsverbrecher treu ergeben. Von Lehrer Paulus, Ortsgruppenleiter der NSDAP in Schwand, erzählte man, er sei von den Amerikanern im Nachthemd auf einen Jeep gesetzt und wie am Pranger durch das Dorf gefahren worden. Erst vor kurzem erfuhr ich durch eine alte Frau, die damals in Schwand wohnte, Paulus hätte beim Tod seiner Frau meinen Vater angefleht, ihr doch ein christliches Begräbnis zu geben. In welchem geistigen Zwiespalt lebte doch mancher während des Nationalsozialismus! Lehrer Georg Meier war, wie mir kürzlich sein Sohn Fritz erzählte, trotz des Drängens durch Paulus, mit dem er erhebliche Schwierigkeiten hatte, nicht Parteimitglied geworden. Gleichwohl war er in Schwand für die Schulung der Hitlerjugend zuständig. Nach dem Krieg wurde er von den Amerikanern gezwungen, Steine zu klopfen. Wenn ein Bekannter vorbei kam und ihn grüßte, erwiderte er diesen Gruß nicht, sondern schaute bewusst weg. Später durfte Meier wieder seinen Dienst antreten. Bei der Entnazifizierung waren Meier und mein Vater als Zeugen im Fall Paulus vorgeladen. Beide hatten vorher besprochen, für Paulus ein gutes Wort einzulegen, weil er doch immer wieder auch Bauern in der schwierigen Zeit geholfen hatte. Nach dem Verfahren reichte Paulus seinem Kollegen mit den Worten: "Meier, Sie sind doch ein anständiger Mensch", die Hand. Von meiner Schwester Ilse erfuhr ich, Paulus habe später öfter den Gottesdienst meines Vaters in St. Jobst besucht.Bald nach Kriegsende fuhren schier endlos erscheinende Konvois amerikanischer Militärfahrzeuge durch Schwand. Riesige Panzer, einer hinter dem anderen, rollten direkt vor unserem Wohnzimmerfenster vorbei. Wie gebannt schaute ich diesem Schauspiel zu und fragte immer wieder begeistert: „Mama, gefallen denn Dir die Panzer nicht auch"? Ich konnte es damals einfach nicht verstehen, dass bei meiner Mutter keinerlei Begeisterung zu spüren war.

Noch lange stieß man immer wieder auf Spuren des Krieges: So lagen z. B. nördlich des Sportplatzes zahlreiche verrostete Stahlhelme herum. Ich kann mich auch noch genau erinnern, dass östlich der Straße nach Leerstetten mitten im Wald ein Gewehr (wohl ein Karabiner 98) an einem Baum lehnte. Vielleicht hat es ein Soldat dort bewusst zurückgelassen. Ständig wurden wir Kinder eindringlich davor gewarnt, ja nicht mit herumliegender Munition zu spielen.

Im Dorf lebten nun viele Flüchtlinge. Mit unserer Nachbarin, Frau Dachsbacher, die bei uns im Haushalt mithalf, und mit der wir freundschaftlich verbunden waren, hatten wir eine gemeinsame Katze, den „Pemper". Diesen liebte ich innig. Mit Entsetzen hörte ich nun eines Tages, dass einer der Flüchtlinge (da ich mich an seinen Namen nicht mehr erinnern kann, nenne ich ihn einfach Herrn X) Katzen fing, um sie zu verspeisen. Diese Geschichte bewegte mich so sehr, dass ich glaubte, sie jedem erzählen zu müssen. Eines Tages besserte ein Hafner bei uns den Wohnzimmerofen aus. Um auch diesem Mann die mich so bewegende Geschichte mitzuteilen, schimpfte ich den „Pemper", indem ich laut sagte: „Wenn du jetzt nicht sofort brav bist, gebe ich dich dem Herrn X, der frisst dich auf." Meine Eltern, die auch mit im Zimmer waren und dies mithörten, waren entsetzt, war doch ausgerechnet der Hafner, der gerade unseren defekten Ofen wieder herrichtete, der Flüchtling, der die Katzen schlachtete.

Bald darauf hatte sich „Pemper" nachts über den Fetttopf von Frau Dachsbacher hergemacht. Frau Dachsbacher war - wir lebten ja gerade in einer Notzeit, in der Fett außerordentlich wertvoll war - außer sich vor Wut. Sie packte „Pemper" und übergab die Katze Herrn X. der sie dann auch tatsächlich schlachtete. Mein Bruder Gottfried erzählte mir bald darauf, er habe das Fell zum Trocknen auf dem Zaun ausgespannt gesehen. Das verletzt eine Kinderseele zutiefst.

Zu den ebenfalls weniger schönen Erinnerungen gehört auch, dass unser Apfelbaum auf dessen prächtige Äpfel wir uns so freuten, eines Morgens völlig geleert war. Es schmerzte uns auch, dass die Täter doch mit großer Wahrscheinlichkeit Schwander waren. Diese plagte aber anscheinend doch das Gewissen so, dass sie mir bei einem Klassentreffen in Schwand Jahrzehnte später die Tat „beichteten".

Sehr gerne ging ich in den Kindergarten, wo meine Tante Wilhelmine als Kindergärtnerin tätig war. Ich war allerdings wohl nicht immer so ganz brav. In Erinnerung geblieben ist mir die Szene, wo ich eigens eine kleine Schere von zu Hause mitnahm, um meiner Tante, obwohl ich sie eigentlich recht gerne hatte, ein Loch in den Rock zu schneiden. Damit wollte ich mich anscheinend besonders hervortun.

Sehr gerne ging ich in den Kindergarten, wo meine Tante Wilhelmine als Kindergärtnerin tätig war. Ich war allerdings wohl nicht immer so ganz brav. In Erinnerung geblieben ist mir die Szene, wo ich eigens eine kleine Schere von zu Hause mitnahm, um meiner Tante, obwohl ich sie eigentlich recht gerne hatte, ein Loch in den Rock zu schneiden. Damit wollte ich mich anscheinend besonders hervortun. Im Kindergarten traf ich auch Rosemarie Müller, deren Vater

Im Kindergarten traf ich auch Rosemarie Müller, deren Vater kurz zuvor im Russlandfeldzug gefallen war. Mit ihr freundete ich mich an, und sie kam auch manchmal zum Spielen in den Pfarrgarten, wo wir aus den Brettern der alten Friedhofstüre mit großem Eifer ein „Häuschen" bauten.

Manchmal spielte ich auch in der Sandgrube am Galgenbuck, einer Sanddüne aus der letzten Eiszeit. Früher stand dort der Schwander Galgen. Gehängt zu werden galt als unehrenhaft. Der Täter durfte daher nicht in geweihter Erde beigesetzt werden, sondern wurde nahe dem Galgen in der sog. Galgengrube verscharrt. Als wir im Sand spielten, kamen nun menschliche Knochen zum Vorschein. Ich weiß noch, wie mein Bruder einen Oberschenkelknochen abschätzend und

Manchmal spielte ich auch in der Sandgrube am Galgenbuck, einer Sanddüne aus der letzten Eiszeit. Früher stand dort der Schwander Galgen. Gehängt zu werden galt als unehrenhaft. Der Täter durfte daher nicht in geweihter Erde beigesetzt werden, sondern wurde nahe dem Galgen in der sog. Galgengrube verscharrt. Als wir im Sand spielten, kamen nun menschliche Knochen zum Vorschein. Ich weiß noch, wie mein Bruder einen Oberschenkelknochen abschätzend und

wohl etwas altklug beurteilend in der Hand hielt. Mit Bedauern stellte er fest, dass er leider noch keinen Schädel gefunden habe. Obwohl dies alles eigentlich recht makaber war, störte uns das nicht allzu sehr.

Nach dem Krieg besaßen wir Kinder einige Münzen, die zwar offiziell noch gültig waren, faktisch aber so gut wie keinen Wert mehr besaßen. Wir schusserten damit. Irgendwann kam das Gerücht auf, in einem Laden könne man für die Münzen Brausepulver bekommen. Wir waren ganz gierig und zogen sofort los, doch leider ohne Erfolg.

Am 18. Juni 1948 fand dann die Währungsreform statt, die den Grundstein für das „deutsche Wirtschaftswunder" legte. Vor dem Auszahlungsschalter bei der Gemeindeverwaltung im alten Schwander Schulhaus stand ich mit meinen Eltern in einer langen Schlange. Als die Ersten in der Reihe ihr „Kopfgeld" von zunächst 40 Deutschen Mark bekommen hatten, hielten sie die Scheine hoch und wir Kinder reckten neugierig unsere Hälse, um einen Blick auf das neue Geld zu erhaschen. Überraschend schnell nach der Währungsreform gab es in den Schaufenstern nun endlich wieder einige Auslagen. Etwa dort, wo früher die Schwander Schmiede stand, war ein Laden, in dem ein Taschenmesser auslag, für mich der Inbegriff des Glücks. Fast jeden Tag lief ich zu dem Schaufenster, um mit begehrlichen Blicken das Messer zu bewundern, doch war ich davon überzeugt, dass ich nie in meinem Leben je eine solche Kostbarkeit würde erwerben können.

Nach dem Krieg besaßen wir Kinder einige Münzen, die zwar offiziell noch gültig waren, faktisch aber so gut wie keinen Wert mehr besaßen. Wir schusserten damit. Irgendwann kam das Gerücht auf, in einem Laden könne man für die Münzen Brausepulver bekommen. Wir waren ganz gierig und zogen sofort los, doch leider ohne Erfolg.

Am 18. Juni 1948 fand dann die Währungsreform statt, die den Grundstein für das „deutsche Wirtschaftswunder" legte. Vor dem Auszahlungsschalter bei der Gemeindeverwaltung im alten Schwander Schulhaus stand ich mit meinen Eltern in einer langen Schlange. Als die Ersten in der Reihe ihr „Kopfgeld" von zunächst 40 Deutschen Mark bekommen hatten, hielten sie die Scheine hoch und wir Kinder reckten neugierig unsere Hälse, um einen Blick auf das neue Geld zu erhaschen. Überraschend schnell nach der Währungsreform gab es in den Schaufenstern nun endlich wieder einige Auslagen. Etwa dort, wo früher die Schwander Schmiede stand, war ein Laden, in dem ein Taschenmesser auslag, für mich der Inbegriff des Glücks. Fast jeden Tag lief ich zu dem Schaufenster, um mit begehrlichen Blicken das Messer zu bewundern, doch war ich davon überzeugt, dass ich nie in meinem Leben je eine solche Kostbarkeit würde erwerben können.

Wenn ich zurückblicke, darf ich voll Dankbarkeit feststellen, dass wir zwar bescheiden lebten, aber keine wirkliche Hungersnot erleiden mussten. Wir besaßen einen großen Garten, wo meine Eltern Gemüse anbauten und Obstbäume standen. Wir hielten Hühner, Gänse und Enten. Ich empfand es als ein besonderes Glückserlebnis, wenn gelegentlich jeder von uns von der Familie Stinzendörfer/Jäger

sonntags ein Stück Kuchen bekam. Aus Amerika schickte uns eine dortige Pastorenfamilie einige Male Carepakete mit Schokolade, Milch- und Eierpulver, Kaffee und anderen Köstlichkeiten. Für mich war sogar einmal ein Matrosenanzüglein dabei, das ich mit Stolz trug.

sonntags ein Stück Kuchen bekam. Aus Amerika schickte uns eine dortige Pastorenfamilie einige Male Carepakete mit Schokolade, Milch- und Eierpulver, Kaffee und anderen Köstlichkeiten. Für mich war sogar einmal ein Matrosenanzüglein dabei, das ich mit Stolz trug.Während meine sieben Jahre ältere Schwester Ilse im Rückblick etwas traurig meinte, ihre Zeit in Schwand sei oft von Angst überschattet gewesen, empfand ich diese Jahre ganz anders Ich war noch viel zu klein, um die wirklichen Gefahren zu begreifen. In meiner Erinnerung sind die Jahre in Schwand eine Zeit, in der ständig etwas Interessantes los war. Und so darf ich sagen, dass meine Kindheit in Schwand eine für mich glückliche Phase meines Lebens darstellt. Die Grauen der Nazi- und Kriegszeit habe ich erst viel später erfasst, und ich blicke voll Dankbarkeit zurück, dass wir seither Frieden, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit genießen durften und auch einen Wohlstand, wie es ihn - trotz einiger Einschränkungen - noch nie in der deutschen Geschichte gegeben hat. Das sollten wir nie aus den Augen verlieren.

Im Sommer 1949 zogen wir von Schwand zu der neuen Pfarrstelle meines Vaters in Nürnberg-St. Jobst. Den Umzug bewerkstelligte die Firma Herbst. Bei der Abfahrt durfte ich beim Fahrer vorne im Möbelwagen sitzen. Als wir in Richtung Rednitzhembach aus dem Dorf hinausfuhren, versuchte ich noch einen letzten Blick auf den Schwander Kirchturm als Abschiedsgruß zu erhaschen. Ein neuer Abschnitt meines Lebens begann.

Januar 2013, Prof. Dr. Hermann Rusam

Fußnote:

Geschichte wird gemeinhin nicht von Kindern, sondern von Erwachsenen geschrieben. Doch meine ich, dass auch die unvollkommene Sicht auf die von einem Kind miterlebte Geschichte ihre Berechtigung hat und das Gesamtbild durchaus bereichern kann. Vieles von dem, was ich aus kindlicher Sicht hier beschrieb, mag unscharf und aus dem größeren Zusammenhang gerissen sein. Es ist auch vermengt mit Informationen, die später von anderer Seite -insbesondere von meinen Geschwistern und Eltern - noch hinzugekommen sind. Doch glaube ich nicht, dass dies der Sache schadet.

Abbildungen:

Abb. 1: Der damals zweijährige Pfarrersohn Hermann Rusam auf seinem geliebten Schaukelpferd im Pfarrgarten (Frühjahr 1943). Da wir trotz der schlimmen Zeit unter keiner lebensbedrohenden materiellen Not litten und ich die Gefahren des Krieges nicht begriff, durfte ich in Schwand eine glückliche Kindheit erleben.

Abb. 2: Das von Dr. Frieda Barthel, der Schwester meiner Mutter, angefertigte Aquarell von Schwand aus dem Jahr 1942, zeigt ein Bild des Friedens, ja geradezu eine Idylle. Wie völlig anders sah bald darauf die Wirklichkeit aus, als letzte deutsche Soldaten, Fremdarbeiter, Gefangene, Flüchtlinge auf der Straße durch den Ort zogen und dann endlose Kolonnen von riesigen Panzern und sonstigen Militärfahrzeugen der Amerikaner folgten.

Abb. 3: Das im Sommer 1970 abgebrochene alte Pfarrhaus von Schwand war ein einfacher, aber doch schmucker Barockbau, der sich harmonisch in das Straßenbild einfügte. Vor dem Vorgärtchen stehen Gottfried und Ilse. In dem Schuppen rechts des Pfarrhauses war der Leichenwagen untergestellt.

Abb. 4: Das Bild zeigt Hermann auf dem Arm seiner Mutter Emmy. Aufgenommen wurde es wohl 1943 vor dem Pfarrhaus in Schwand.

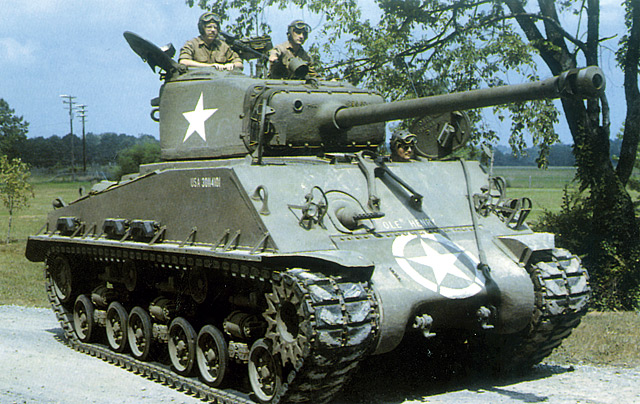

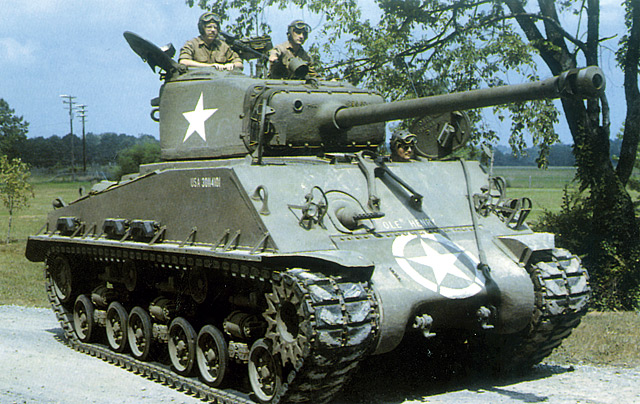

Abb. 5: Ein Sherman Panzer der US Armee wie er wohl auch durch Schwand fuhr. Das Bild ist entnommen den Kindheitserinnerungen des Hans Kalb von Prof. Dr. Hermann Rusam: Als die Ami 1945 auf den Spitalhof kamen. http://www.spitalhof-nuernberg.de/?p=236 .

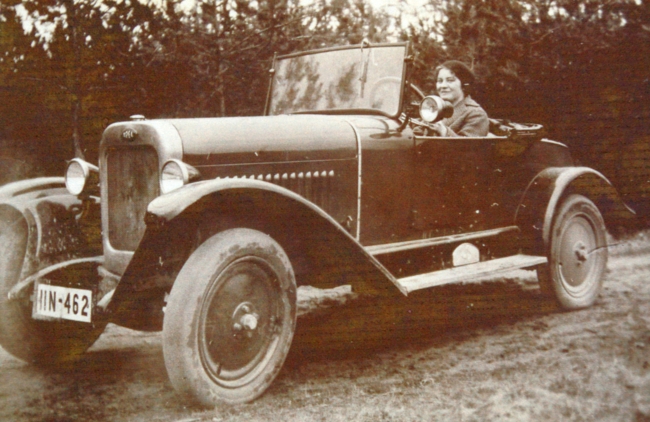

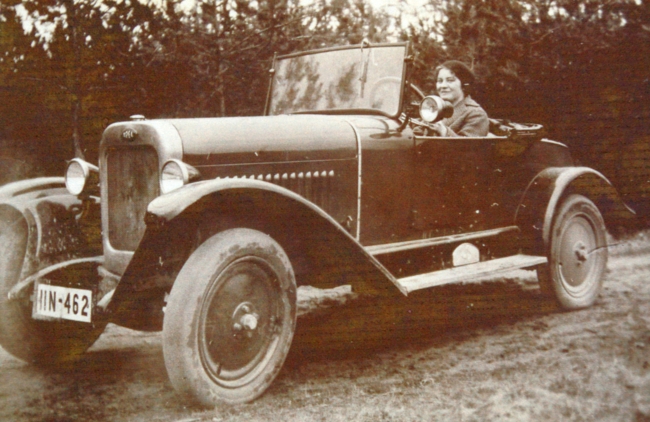

Abb. 7: Emmy Rusam mit dem Geschenk ihres Vaters Michael Barthel als stolze Fahrerin des Ford. Das Auto hatte sie schon vor dem Krieg bekommen.

Abb. 8: Meine Schwester Ilse (verh. Krüger, geb. 1934) erzählte mir folgende Geschichte aus ihrer Schulzeit in Schwand: „Ich hatte den Nationalsozialisten Paulus als Lehrer. Ich spürte zwar, dass er mich eigentlich ganz gerne mochte, doch eines Tages sagte er fast seufzend vor der Klasse zu mir: Wenn Dein Vater doch kein Pfarrer wäre. Auch wenn er dies nicht ausdrücklich so formulierte, meinte er wohl, was könnte man doch aus mir, einem blonden blauäugigen Mädchen alles im Sinne der nationalsozialistischen Rassenlehre machen, entsprach ich doch anscheinend ganz dem Idealbild eines deutschen Mädels. Auch wenn ich den ideologischen Sinn dieses Satzes nicht begriff, so empfand ich die Bemerkung meines Lehrers tief verletzend, schloss sie mich doch von meinen Mitschülerinnen aus."

Abb. 9: Eine weitere Aufnahme des alten Pfarrhauses in Schwand von Süden aus gesehen, wenn man vom Marktplatz aus zur Kirche geht.

Abb.10: Das Haus der Kleinkinder Schule, wie man vor dem Krieg die Kindergärten bezeichnete. Das Bild ist aus der Sammlung Alfred Wenig.

Abb. 10: Hermann Rusam im Gespräch mit Rosemarie Kraus, geb. Müller, einer Kindergartenbekanntschaft.

Abb. 11: Der Pfarrgarten mit Ilse

Abb. 12: Hermann Rusam im Matrosenanzug aus Ameika mit Angora-Häschen auf dem Arm. Dieses gehörte Ilse. Sie hatte es 2 bis 3 Jahre. Einmal wurde es geschoren. Ilse erhielt aus der Wolle einen Pullover.

Abb. 13: Konfirmation von Ilse Rusam im April 1948 in Schwand. Auf dem Bild ist die gesamte Familie zu sehen.

Die Seidenstrümpfe und der Stoff des Kleides von Ilse stammen aus Amerika, ebenso das Matrosenanzüglein von Hermann. Die Geschenke verdanken wir einer Pfarrerfamile aus den USA.

Zusammengestellt im Juli 2013, ergänzt im August 2013

Alfred J. Köhl

Kurz nach der Lesung im Oktober 2014 bekam ich einen Anruf von Frau Gillich, die mir sagte, dass in dem gedruckten Bericht ein Fehler ist. "Meine Mutter hat Bohnen gesteckt, als die Ami kamen. Und das macht sie nicht im März. Es war also der 17. April". Recht hat sie. Hier im Text ist das Datum ausgebseert, in der gedruckten Broschüre ist das leider nicht mehr möglich.